Gianni e Umberto Agnelli assistono ad un allenamento della loro Juventus nata 1° novembre 1897.

La Juventus fu fondata il 1° novembre 1897 da un gruppo di studenti del liceo classico “Massimo D'Azeglio” di Torino,

che usavano riunirsi presso una panchina di corso Re Umberto

La tenuta di gioco originariamente adottata era una

maglia rosa con una cravatta nera.

72 Trofei vinti 72

Orgoglio Agnelli: 70 dei 72 Trofei Vinti

Pagina aggiornata il 20 maggio 2021**************************

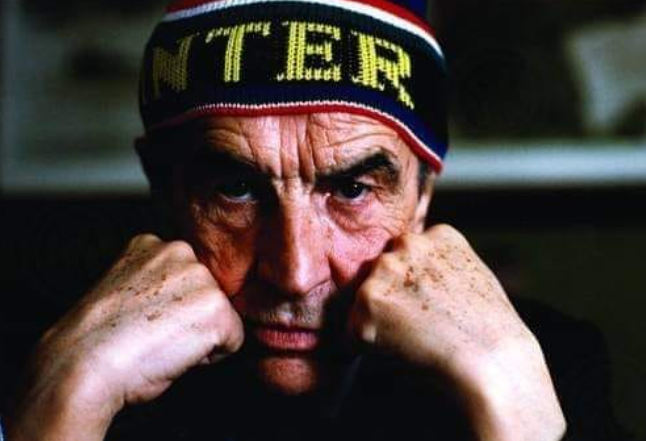

E' io che sono stanco di assistere al vilipendio della mia Amata Vecchia-sempre Giovane Signora

Ninizio la mia missione di: Sputtanare Inemici cominciando dal piu' vile

e bugiardo individuo da me conosciuto che odia juventus & juventini da un'odio viscerale

ROBERTO BECCANTINI

In difesa della mia compagna di viaggio, Ecco il suo peggior nemico

Roberto Beccantini!

LA CORRISPONDENZA 1

-----------------------------

Beccantini Roberto wrote:

Date: Fri, 2 Sep 2005 16:11:37 +0200

To: "'francescoi@muchomail.com'"

Subject: R: Dalla Sicilia baciamo le mani

Da: francesco i [mailto:francescoi@muchomail.com]

Inviato: venerdì 2 settembre 2005 15.50

A: Beccantini Roberto

Oggetto: Dalla Sicilia baciamo le mani

Devo stare attento al bacio le mani? Hai fatto presto a parlare Col dutturi, e con Guariniello, hai parlato anche con lui? Intanto io metto tutto nel blog e se succede qualcosa ame collegato con i vostri nomi, magari anche la vostra immaggine non sara` tanto bella; ricordi l'inaugurazione dell'edizione Romana della Gazzetta? Ricordo cosa ha detto Candido Cannavo al meschino maccia di pipistrello del Messaggero? Se campi 1000 anni, alla Juventus non potrai fare il danno d'immaggine che le ho fatto io! LO so che in Italia non ci sara` mai un Guariniello che indaga Guariniello, pero` neanche la tua immaggine ne uscira` tanto bene. Salutami Candido e magari se so quando viene a Catania ci vado per dargli una sbirciatina. Communque grazie del monito,vorra` dire che dovro` guardarmi sopra la spalla, del resto guardarsi alle spalle e`nell'istinto di noi siciliani. Ciao

------------------------------------------------------------------

inviato, da Dalvadore (turiddu baciamo le mani don beccantini)

Beccantini Roberto wrote:

Date: Fri, 2 Sep 2005 16:11:37 +0200

To: "'francescoi@muchomail.com'"

Subject: R: Dalla Sicilia baciamo le mani

-----Messaggio originale-----

Da: francesco i [mailto:francescoi@muchomail.com]

Inviato: venerdì 2 settembre 2005 15.50

A: Beccantini Roberto

Oggetto: Dalla Sicilia baciamo le mani

Devo stare attento al... baciamo le mani? Hai fatto presto a parlare cu dutturi. E con Guariniello, hai parlato anche con lui?

Stammi bene, e salutami il fetido,"candido 'topo di fogna' cannavo", e` magari, se so quando viene a Catania, ci vado per dargli una sbirciatina, ma da lontano eh! Non vorrei che il fetore mi asfissiasse!

Communque grazie per il monito, vorra` dire che dovro` guardarmi sopra la spalla, del resto guardarsi alle spalle e`nell'istinto di noi siciliani. Ciao

Salvatore Giuliano

---------------------

Inviato, da Dalvadore (turiddu baciamo le mani don beccantini):

------

PROCESSO FALLIMENTO BANCO AMBROSIANO

Cassazione Penale Sent. n. 8327 del 14-07-1998

Il procedimento ha tratto origine dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza del Banco Ambrosiano pronunciata il 25 agosto 1982 dal Tribunale di Milano, confermata poi, in appello, il 27 dicembre 1985, e resa definitiva dalla prima sezione della Corte di Cassazione il 7 luglio 1988.

1)-Osservava la Corte di Appello di Milano che nell'aprile 1981, quando già nel consiglio di amministrazione della Rizzoli era entrato a far parte l'avv. Giuseppe Prisco, in sostituzione di Tassan Din, Angelo Rizzoli aveva ceduto 1.200.000 azioni alla "Centrale", ma nello stesso giorno ne aveva acquistato il doppio attraverso una fiduciaria con un prestito ottenuto dallo lor.

2)-Osservava infine la Corte di Appello di Milano che, nonostante i pressanti e reiterati tentativi fatti dall'avvocato Chiaraviglio, portavoce di Calvi nelle trattative per indurre De Benedetti a lasciare il Banco Ambrosiano, e pur dopo l'intervento dell'avvocato Prisco, sempre dimostratosi solidale con Calvi, De Benedetti non aveva voluto modificare la motivazione della lettera di dimissioni da lui sottoscritta, motivazione che riproduceva una sua conclusiva constatazione, e cioè l'essere posto nella condizione di non poter esercitare le sue funzioni. (De Benedetti, assolto senza

Cassazione Penale Sent. n. 8327 del 14-07-1998

http://www.credfed.it/rosi/cass-pen8327.htm

- *in anni 5 e mesi 4 di reclusione per Prisco*;

3)-Quanto agli altri imputati la sentenza della Corte di Appello pronunciata il 16 giugno 1996, confermava altresì il giudizio di equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e le ravvisate aggravanti nei confronti di Pellicani Emilio, Cassella Gennaro, e riduceva le pene, determinandole, per Pellicani, in anni 4 e mesi 6 di reclusione, per Cassella in anni 4 e mesi 10 di reclusione; concedeva altresì le attenuanti generiche che erano state negate dal primo giudice a Bianchi Adriano, Di Mase Giacomo, Von Castelberg Carlo, "Prisco Giuseppe", Davoli Mario, Carboni Flavio, Bagnasco Orazio, che giudicava equivalenti alle circostanze aggravanti, e riduceva per tutti le pene, cosi determinandole:

- anni 4 e mesi 6 di reclusione per Bianchi, Von Castelberg, Ciarrapico, Davoli e Pellicani;

- in anni 4 e mesi 2 di reclusione per Bagnasco;

- in anni 4 e mesi 10 di reclusione per Di Mase e Cassella;

- in anni 5 e mesi 3 di reclusione per Mennini;

- *in anni 5 e mesi 4 di reclusione per Prisco*; <---------

- in anni 5 e mesi 7 di reclusione per Valeni Manera;

- in anni 8 di reclusione per Mazzotta e per Pazienza;

- in anni 8 e mesi 6 di reclusione per Carboni;

- in anni 12 di reclusione per Gelli ed Ortolani.

Con la stessa sentenza venivano altresì confermate le statuizioni civili del primo giudice e veniva disposta la condanna al pagamento delle spese ed onorari in favore delle parti civili che erano intervenute nel giudizio di appello.

Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione sia gli imputati che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano.

Il Procuratore Generale ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2358 c.c. in relazione all'art. 2630, comma 1, c.c., nei confronti di Bagnasco Orazio, Davoli Mano, Di Mase Giacomo, Prisco Giuseppe, Von Castelberg Carlo, in relazione al capo della sentenza impugnata e con la quale tali imputati erano stati assolti dal reato previsto dall'art. 223, n. 1, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), sostenendo che la Corte di Appello aveva fornito un'interpretazione riduttiva del contenuto precettivo degli artt. 2630, primo comma, e 2358 c.c., non considerando che la società Suprafin rappresentava una struttura permanente disponibile, nella strategia di Calvi, al controllo della circolazione del titolo del Banco Ambrosiano, tant'è vero che tra il 1975 ed il 1979 erano stati disposti tre aumenti di capitale, ed ancora, sia nel 1981 che nel 1982 erano state cedute azioni che erano state poi collocate sul mercato, sicché il sostegno finanziario da parte del Banco Ambrosiano era stato costante e si era realizzato con il continuo avallo del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

---

Prisco Giuseppe

In relazione alla posizione dell'imputato Prisco Giuseppe sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Milano hanno dato particolare rilievo al fatto che l'imputato oltre ad avere assunto l'incarico di componente del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, analoghe funzioni aveva svolto dal luglio 1977 presso la società "Rizzoli Editore", perché ritenevano che tale duplice incarico aveva finito per porlo in una situazione privilegiata al fine di percepire le reali e progressive dimensioni del dissesto e le cause che lo avevano determinato.

Inoltre, la solidarietà manifestata dall'imputato nel confronti di Roberto Calvi ed in tutte le iniziative da questi assunte, solidarietà protrattasi anche dopo l'improvvisa scomparsa di quest'ultimo, è stata interpretata nelle conformi sentenze dei giudici di mento come sintomatica della complicità, indissociabile dal rapporto di intensa collaborazione che si era instaurato tra i due soggetti.

Secondo la ricostruzione dei giudici di mento, Prisco era entrato a far parte del consiglio di amministrazione della società Rizzoli come un uomo di assoluta fiducia di Calvi, e si era reso parte diligente per la nomina di Bruno Tassan Din a direttore generale di quella società, nel momento in cui Calvi, con la complicità di Gelli ed Ortolani, ne acquisiva il pieno controllo.

Nessuna iniziativa aveva assunto neppure quando la stampa aveva diffuso gli elenchi degli affiliati alla loggia massonica denominata "P2", e cioè quando aveva saputo che tutti i protagonisti di quell'operazione, effettuata attraverso cospicui finanziamenti da parte del Banco Ambrosiano, a quella loggia appartenevano.

Era altresì emerso che l'imputato non aveva esitato a solidarizzare con Calvi sia durante la detenzione che dopo la scarcerazione: durante la detenzione di Calvi, pur preoccupato di fronte alla necessità di sostituire questi alla guida della banca, non aveva assecondato il proposito di chi quella sostituzione voleva attuare, tant'è che, appena Calvi fu rimesso in libertà, fu proprio Prisco ad assumere l'iniziativa per dissuadere Mozzana da ogni diversa decisione, prospettando a chi non condivideva la sua opinione, che sostituire Calvi in quel momento poteva servire solo a voler significare che fondate erano le accuse che in quel procedimento la Procura di Milano aveva formulato.

Nella sentenza impugnata si evidenziava altresì che Prisco, in quel procedimento penale nel quale era stato direttamente coinvolto Calvi, aveva assunto la difesa del coimputato Valeri Manera, ed in tale veste, non aveva certo potuto ignorare la genesi del processo, le prove acquisite dall'accusa, le giustificazioni offerte dagli imputati, e, soprattutto, era stato informato del contenuto complessivo del rapporto del dr. Padalino, e, quindi, anche della parte che sino a quel momento era rimasta riservata, e nella quale si sottolineavano le preoccupazioni dell'ufficio ispettivo della Banca d'Italia sulle esposizioni debitorie del Banco Ambrosiano e si invocava una permanente e diffusa attività di efficace vigilanza, la cui necessità era resa evidente dalla scarsa collaborazione che era stata offerta, nella ricostruzione delle più rilevanti operazioni finanziarie.

L'imputato, inoltre, non aveva esitato nel solidarizzare con Calvi anche in occasione della vicenda conclusasi con le clamorose dimissioni di Carlo De Benedetti, allorquando, con la mediazione dell'avvocato Chiaraviglio, si tentò ma senza alcun apprezzabile successo, di convincere De Benedetti a motivare le sue dimissioni in modo diverso, sì da occultare, ancora una volta, con quali criteri la banca veniva gestita; ed era stato ancora Prisco il promotore del comunicato diffuso al termine della riunione del consiglio di amministrazione del 17 febbraio 1982, quando in risposta al dubbi espressi dalla Banca d'Italia, dopo le dimissioni di De Benedetti, sulla capacità degli organi collegiali preposti all'amministrazione del Banco Ambrosiano di assumere, responsabilmente, autonome determinazioni, si manifestò stupore ed indignazione, quasi che i presupposti di fatto che quell'interrogativo giustificavano fossero stati artificiosamente creati per rappresentare una diversa realtà; e pur dopo la scomparsa di Calvi, quando già si profilava, in termini concreti la possibilità dell'amministrazione straordinaria, era stato Prisco nel corso di un incontro con il dr. Noto della sede milanese della Banca d'Italia a sconsigliare quella possibilità e, nel contempo, a manifestare il suo dissenso anche all'opzione alternativa, e cioè a quella di sostituire a Calvi Bagnasco.

Pertanto, sulla base di tali elementi, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna dell'imputato per i reati a lui ascritti ai capi 1-A - B - C - D e, in considerazione dell'avvenuta transazione con le parti civili, concedeva le attenuanti generiche che valutava equivalenti alle contestate aggravanti e riduceva la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione.

Quanto alla distrazione conseguente all'acquisto di azioni attraverso la società "Suprafin" (capo 1-E), si escludeva la partecipazione dell'imputato, essendo i finanziamenti avvenuti in epoca precedente al suo ingresso nel consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano.

La sintetica esposizione dei motivi sui quali è fondata la conferma della condanna del primo giudice si è resa necessaria al fini dell'analisi dei numerosi rilievi prospettati dalla difesa del ricorrente, ed affidati ai motivi principali, a quelli aggiunti e ad un'analitica e diffusa memoria.

L'imputato ha, innanzi tutto, denunciato l'errata applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), sostenendo che la sentenza impugnata era pervenuta a quelle conclusioni unicamente perché aveva ritenuto configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione allorquando l'atto dispositivo non rientra nell'oggetto sociale e si rivela pregiudizievole per gli interessi economici dell'impresa e non aveva dato, invece, alcuna rilevanza al fatto che le operazioni finanziarie approvate dal consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano erano state deliberate quando lo stato d'insolvenza non ancora esisteva o, comunque, non si era manifestato.

Ed attraverso tale lacunosa indagine, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata aveva finito per dissociare il dolo della bancarotta da un suo essenziale presupposto, e cioè la preventiva conoscenza dell'insolvenza dell'azienda.

Osserva la Corte che il rilievo, riproponendo all'attenzione del Collegio una problematica che ha remote origini e che in dottrina ha suscitato controverse soluzioni, non è in alcun modo condivisibile: ai fini della sua stessa prospettazione sono carenti i presupposti di fatto sul quali quel rilievo è fondato, posto che, come già si è osservato, la solidarietà manifestata dall'imputato a Calvi ed ai criteri da questi seguiti nella gestione della banca è stata espressa, con indubbia continuità, sino al 13 giugno 1982, quando ormai la prospettiva dello scioglimento degli organi amministrativi era divenuta una concreta realtà e quando le cause che quell'evento preannunciavano erano evidenti.

Sarebbe, quindi, arbitrario ridurre il contributo offerto dall'imputato nell'amministrazione del Banco Ambrosiano ad episodi precedenti al 1980, e cioè ad un periodo che precede la manifestazione dello stato d'insolvenza, quando, invece, è dimostrato, e d'altronde neppure l'imputato lo ha mai contestato, che la sua permanenza nel consiglio di amministrazione è cessata soltanto quando il Banco Ambrosiano fu sottoposto ad amministrazione straordinaria.

Inoltre, il rilievo dedotto dal ricorrente finisce per attribuire rilevanza penale all'atto dispositivo compiuto dall'imprenditore commerciale solo allorquando l'insolvenza si è oggettivamente manifestata nelle sue reali dimensioni ed è stata percepita.

Ma la giurisprudenza di questa Corte, formatasi sulla base di un'attenta interpretazione della norma incriminatrice, si è da tempo orientata, ed in maniera sempre più costante, nell'affermare che tutte le ipotesi alternative previste nell'art. 216, comma 1, n. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio, diminuzione pregiudizievole per i creditori: per nessuna di quelle ipotesi la legge richiede un nesso causale tra la condotta dell'autore ed il dissesto dell'impresa, sicché né la previsione dell'insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell'atto dispositivo, né la percezione della sua stessa preesistenza nel momento del compimento dell'atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell'antigiuridicità penale della condotta.

Non va dimenticato che il fallimento, al quale va equiparata la liquidazione coatta amministrativa, non costituisce affatto l'evento del reato di bancarotta, sicché arbitrario sarebbe pretendere un nesso eziologico tra la condotta, realizzatasi con l'attuazione di un atto dispositivo che incide sulla consistenza patrimoniale di un'impresa commerciale, ed il fallimento.

E del resto, quando il legislatore ha ritenuto necessaria l'esistenza di siffatto rapporto, lo ha previsto espressamente, non sottraendosi all'onere di indicare entro quali limiti temporali la condotta può assumere rilievo penale: basti pensare alla bancarotta semplice documentale (art. 217 comma 2, della legge fallimentare), ipotesi in cui è il triennio precedente alla dichiarazione di fallimento il perimetro entro il quale può trovare legittimo spazio l'indagine conoscitiva del giudice penale.

D'altronde, come più volte questa Corte ha ribadito (cfr. Sez. V, 26 giugno 1990 ric.. Berdoni, etc.), se si accettasse una diversa soluzione, verrebbe compromesso l'ineludibile principio del rispetto della tassatività della fattispecie penale, giacché nella stessa avrebbe rilevanza una condizione che, se pur proiettata verso un evento certo, quale la dichiarazione di fallimento, utilizzerebbe un elemento del tutto arbitrario, affidato ad una soggettiva valutazione, quale l'individuazione del periodo "prossimo" alla dichiarazione di fallimento.

Né, per giustificare una diversa conclusione, può essere utile o determinante obiettare che, l'imprenditore, al pari di ogni altro soggetto, conserva la libera disponibilità dei beni almeno sino all'insorgenza dello stato d'insolvenza: la previsione normativa del reato di bancarotta fraudolenta non disconosce quel diritto, né, tantomeno, il suo legittimo esercizio, funzionale alla realizzazione delle scelte imprenditoriali: ciò che l'ordinamento vuol salvaguardare è soltanto che l'esercizio di quel diritto sia correlato agli interessi economici dell'impresa.

Quando da tali interessi si prescinde, per perseguire finalità che nulla hanno a che vedere con l'oggetto sociale, e nel contempo le scelte effettuate determinano o aggravano una diminuzione delle risorse patrimoniali, ci si pone nell'area di una potenziale illegittimità penale, perché già si compromettono le legittime aspettative dei creditori e si espone a rischio la stessa sopravvivenza dell'impresa.

E quando sopraggiunge l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, l'atto dispositivo si identifica in una distrazione di attività, perché quell'accertamento, lungi dal costituire l'evento del reato, cristallizza gli effetti patrimoniali negativi che ne sono conseguiti, quale che sia l'epoca in cui quella scelta è stata compiuta.

E non sussistendo apprezzabili motivi per dissentire da tale conclusione che rappresenta, come già si è rilevato, il risultato di una costante elaborazione giurisprudenziale, essa va in questa sede riaffermata e del tutto superfluo appare rimettere la decisone del problema prospettato dal ricorrente al vaglio delle Sezioni Unite, così come da lui richiesto.

Neppure meritevole di accoglimento è il secondo motivo di ricorso e con il quale la difesa dell'imputato ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., in relazione al diniego di una consulenza tecnica.

Come già si è avuto modo di precisare, la Corte di Appello di Milano, sia nella sentenza del 10 giugno 1996. che nell'ordinanza del 5 giugno 1996 - entrambe impugnate dall'imputato - aveva ritenuto superfluo un accertamento tecnico sullo stato d'insolvenza del Banco Ambrosiano e sulla ricognizione delle cause che lo avevano determinato, osservando che le risultanze acquisite non proponevano, a tal riguardo, elementi di incertezza: la ricostruzione delle operazioni finanziarie che quel dissesto avevano provocato o aggravato era stata compiuta da un organo tecnicamente qualificato, quale il collegio dei commissari liquidatori e la documentazione acquisita anche dalle consociate estere del Banco Ambrosiano suffragava quelle conclusive indicazioni.

Pertanto, la superfluità di un accertamento tecnico è stata congruamente motivata anche alla luce della rinnovata formulazione dell'originario contenuto dell'art. 314 c.p.p., e, come tale, si sottrae al sindacato di questa Corte, in quanto l'obbligo di provvedere ad un accertamento tecnico, nel giudizio, è sempre subordinato alla ravvisata necessità di un'indagine che richieda particolari cognizioni.

Con il terzo motivo di ricorso l'imputato ha dedotto l'omessa e la contraddittorietà di motivazione dell'impugnata sentenza, sostenendo, e con articolate argomentazioni, illustrate anche nella successiva memoria, che si era omesso di considerare che la condotta realizzata era il risultato di un inganno, in quanto la patologia dei finanziamenti era costituita dal fatto che essi avevano una destinazione diversa rispetto a quella dichiarata e, quindi, nota al consiglio di amministrazione, e che tutto l'apparato estero del Banco Ambrosiano era stato organizzato in modo da operare nella maggiore segretezza possibile.

Ha inoltre osservato il ricorrente che tutte le pratiche venivano istruite dall'organo tecnico ed erano corredate dal relativi pareri favorevoli e che, comunque, durante la sua permanenza nel consiglio di amministrazione, non tutti i finanziamenti erano passati al vaglio di tale organo, ma soltanto quelli per importi superiori ai diciotto miliardi. Infine, quanto alla condanna per il reato di bancarotta documentale, l'imputato ha osservato che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che i bilanci e le relazioni venivano predisposti sempre da organi tecnici e che, quanto al rendiconto, nella lettera del giorno 8 luglio 1982 si era segnalata l'impossibilità di una completa ricostruzione, sicché carente era stata l'indagine sia in relazione alla ricostruzione oggettiva dei fatti, che in merito alla ricerca e valutazione dell'elemento psicologico del reato.

Osserva la Corte che nessuno dei rilievi su esposti è condivisibile.

Le circostanze indicate dal ricorrente non sono state trascurate dai giudici di merito, ma sono state ritenute ininfluenti ai fini dell'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato in relazione alle varie ipotesi contestate, perché si è considerato che la condotta manifestata dell'imputato sia nel corso del biennio in cui aveva rivestito l'incarico di componente del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, e cioè dal 12 aprile 1980 al 17 giugno 1982, che nel precedente e maggior periodo in cui analogo incarico, per volontà di Calvi, aveva ricoperto presso la società Rizzoli Editrice, vi era stata sempre un'incondizionata accettazione delle iniziative assunte da Calvi, benché tutta una serie di circostanze avrebbero dovuto indurre chi a quell'ufficio era preposto ad attivarsi per un corretto adempimento dei propri doveri.

Lungi, quindi, dall'ipotizzare una condotta omissiva, espressione dell'altrui inganno, i giudici del merito hanno evidenziato come il comportamento dell'imputato assumeva la più grave connotazione di una consapevole connivenza, in quanto la solidarietà manifestata a Calvi e sino a dopo la scomparsa dello stesso, non si esauriva nell'ambito riduttivo di un rapporto intersoggettivo, ma comprendeva l'attività amministrativa concretamente espletata dal banchiere, tant'è vero che era stato proprio l'imputato, come già si è notato, a protestare con la Banca d'Italia quando questa nel febbraio 1982, aveva sollecitato il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale all'effettivo esercizio delle loro funzioni.

E se vero è che, come affermato dal ricorrente, la patologia dei finanziamenti consisteva nella destinazione a finalità diverse da quelle dichiarate, è altrettanto indubbio che l'occultamento delle reali destinazioni, almeno in relazione alle operazioni per impadronirsi del controllo della società Rizzoli non potevano sfuggire a chi, come Prisco, della gestione di questa società era partecipe e tale era diventato per volontà di Calvi, e per giunta con poteri di veto che accrescevano ma non certo attenuavano i poteri decisori.

Se poi in tale quadro si inseriscono, come è stato doverosamente fatto dai giudici di merito, tutte le altre circostanze che proprio dal 1980 al 1982 si erano manifestate e che erano univocamente sintomatiche dei metodi fraudolenti con i quali veniva gestita la banca, non si vede in quale vizio di motivazione sia incorsa l'impugnata sentenza allorquando da quelle circostanze ha tratto la convinzione che Prisco, più di tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione, e per le ragioni su esposte, era a conoscenza di quella realtà, della quale aveva avuto diretta esperienza qualche anno prima, quando cioè aveva accettato di essere il patrocinatore degli interessi di Calvi e dei suoi collaboratori nella Rizzoli, interessi che nulla avevano a che vedere con le finalità speculative di una banca.

E tale maturata consapevolezza, vivificata dal susseguirsi di una serie di vicende che nella loro efficacia sintomatica si armonizzavano nella stessa direzione, non poteva non essere utile anche al fini della ricerca e della valutazione dell'elemento psicologico richiesto per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte di Appello di Milano non ha ignorato che al vaglio del consiglio di amministrazione erano sottoposti soltanto i finanziamenti che superavano l'importo di diciotto miliardi, né che i bilanci e le relazioni erano redatte da organi tecnici che operavano alle dirette dipendenze di Calvi, ma ha motivatamente escluso che entrambe tali circostanze potessero far dubitare della colpevolezza dell'imputato: molti depositi fiduciari superavano quell'importo ed erano stati approvati dal consiglio del quale Prisco faceva parte, come pure era avvenuto per alcuni finanziamenti a favore di imprese che operavano in Italia e per quelli erogati alle consociate estere del Banco Ambrosiano, nonostante i reiterati ed allarmanti rilievi della Banca d'Italia.

Il coinvolgimento di Calvi in quel procedimento penale che evocava non personali iniziative, ma pregiudicate scelte operative che coinvolgevano direttamente il Banco Ambrosiano, il Credito Varesino, la Banca del Gottardo e le società Toro Assicurazioni, e quindi l'intero gruppo, accusato, e non senza fondamento, di avere illecitamente esportato oltre 23 miliardi di lire, era già sintomatico di una disinvolta gestione, non certamente sensibile al rispetto della trasparenza, e soprattutto degli stessi interessi della banca; ma se poi in tale contesto si inseriva la relazione del dr. Padalino che illustrava i dubbi e le gravi perplessità anche sulla destinazione del denaro erogato alle consociate estere del Banco Ambrosiano, vi erano ragioni più che sufficienti per dubitare della correttezza formale e sostanziale di quelle operazioni e, quindi, per sollecitare una doverosa attenzione di chi era preposto alla loro approvazione e verifica.

Ne consegue che sotto tale profilo i rilievi dedotti dal ricorrente non sono condivisibili, perché le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Appello di Milano non sono fondate su mere congetture, né su arbitrarie ipotesi, ma sono soltanto il risultato logico dell'analisi corretta e completa delle risultanze acquisite.

E d'altronde, è pur vero che, come ha sostenuto la difesa del ricorrente, le bozze dei bilanci venivano predisposte materialmente dagli uffici tecnici della banca, ma è altrettanto incontestabile che all'onere della loro verifica doveva provvedere il consiglio di amministrazione e quest'onere, attesa l'esistenza di quei gravi indici di allarme, imponeva un adeguato controllo che non poteva certamente esaurirsi in una cieca accettazione dei dati contabili rappresentati da chi aveva interesse ad occultare la realtà.

La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha certamente ignorato né il contenuto della relazione del dr. Desario che segnalava una riduzione dei finanziamenti del Banco Ambrosiano alle consociate estere, né tantomeno la riconducibilità dell'iniziativa di costituire un comitato esecutivo che avrebbe dovuto limitare i poteri di Calvi. Ma la sentenza impugnata ha dovuto prendere atto - e la circostanza è documentalmente provata - che il contenuto del rapporto Desario fu reso noto dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza e, comunque, non esponeva che una parte della verità, perché se diminuiti erano i finanziamenti diretti, aumentati risultavano quelli indiretti, e quanto al comitato esecutivo, esso non aveva di fatto esercitato le funzioni per le quali era stato concepito, perché in realtà si era trattato di un mero espediente tattico escogitato da chi, come Prisco, voleva conservare Calvi alla guida della banca e, nel contempo, offrire all'organo di vigilanza la parvenza di un valido ed efficace tentativo per ricondurre la gestione dell'azienda nel binario della legalità dopo le note vicende che avevano determinato l'arresto di Calvi.

Ed una volta escluso che il fallimento sia un elemento costitutivo della fattispecie, non può che convenirsi con quanto affermato nell'impugnata sentenza, e cioè che non era in alcun modo necessario dimostrare, da parte dell'accusa, un nesso tra la condotta ed i suoi effetti, una volta accertato che le attività del Banco Ambrosiano, con la compiacente e costante collaborazione dell'imputato, venivano destinate a finalità diverse da quelle consentite e che tale consapevolezza si ripercuoteva, necessariamente, sulla falsa ed ingannevole rappresentazione della realtà, rappresentazione difesa sino all'ultimo, nonostante le diverse e reiterate insistenze dell'organo di vigilanza, preposto alla tutela di pubblici interessi, e di chi, come De Benedetti, aveva invano chiesto di essere posto al corrente della reale situazione economico-finanziaria del Banco Ambrosiano sei mesi prima che il dissesto fosse accertato dall'autorità giudiziaria competente.

Quanto, infine, alla sottoscrizione del falso rendiconto, le giustificazioni offerte dall'imputato sono state motivatamente disattese, una volta accertatosi che erano stati utilizzati i risultati contabili contenuti nel bilancio del 1981 e si era perpetrata una valutazione artificiosa della partecipazione nella holding lussemburghese e dei crediti vantati verso le consociate estere ed i beneficiari dei vari finanziamenti, erogati senza opportune garanzie e destinati, non di rado, a fini diversi da quelli dichiarati.

Il rendiconto presentato ai commissari liquidatori il 20 luglio 1982 altro non doveva contenere che la rappresentazione sintetica della situazione contabile maturatasi dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio, sicché almeno in quella sede si aveva l'opportunità di abbattere il veto protettivo del silenzio sulla reale condizione della banca e se ciò non avvenne non fu certo per l'impossibilità materiale di farlo, bensì per l'avvertita esigenza di perpetuare una rappresentazione che doveva occultare come il patrimonio del Banco Ambrosiano fosse stato già tutto inghiottito dalle perdite due anni prima, cioè nel 1980, e che le successive operazioni, giustificate dai più disparati interessi, incompatibili certamente con un reale programma di risanamento, avevano avuto un solo risultato, e cioè quello di consolidare l'indebitamento, aumentandone progressivamente la consistenza.

È stato questo il percorso logico seguito dall'impugnata sentenza, sicché non solo non emergono aspetti di manifestata illogicità, ma neppure risultano sottratte alla doverosa analisi dei giudici dell'appello circostanze rilevanti, potenzialmente idonee a giustificare una diversa decisione.

È del pari destituito di qualsiasi fondamento il rilievo dedotto dal ricorrente nei motivi aggiunti, in relazione alla valutazione dell'elemento psicologico del reato, posto che nella sentenza impugnata la condotta ascrivibile all'imputato non è stata ricostruita nell'ambito riduttivo di un comportamento negligente, non attento ai segnali d'allarme.

Esso è stato ritenuto sintomatico di una volontaria adesione alle scelte operative di Calvi, nella piena consapevolezza che il risultato di quelle scelte era la sottrazione di attività dal patrimonio della banca, sottrazione della quale l'imputato era stato un indiretto beneficiario e, nel contempo, attento ed interessato testimone, quando nel consiglio di amministrazione della Rizzoli Editore non potè non percepire l'interesse di Calvi e dei suoi complici ad ottenere il controllo di quella società, attraverso finanziamenti che nulla avevano a che vedere con le attività speculative del Banco Ambrosiano.

Né a diversa conclusione poteva pervenirsi sulla base della conclusione giudiziaria del procedimento che aveva visto coinvolto lo stesso imputato nella bancarotta conseguente alla dichiarazione d'insolvenza della società Rizzoli, posto che in quel procedimento non era in discussione la genesi dei finanziamenti del Banco Ambrosiano, né i motivi che li avevano giustificati, bensì soltanto la loro effettiva destinazione.

E quanto alla quotazione in borsa delle azioni del Banco Ambrosiano, quell'operazione non rappresentava certo la prova del definitivo superamento di una situazione di crisi, quanto, piuttosto, lo strumento al quale la Banca d'Italia aveva fatto ricorso per ottenere alcuni adempimenti formali, quale la presentazione di un bilancio consolidato, che, secondo le intenzioni dei proponenti, doveva servire per ottenere una meno incompleta rappresentazione delle esposizioni debitorie all'estero, aspettativa delusa dal massiccio ricorso ai finanziamenti interbancari.

Pertanto, anche sotto tale aspetto la sentenza impugnata si sottrae ai rilievi del ricorrente.

Quanto infine all'ultimo motivo di censura, concernente il giudizio di comparazione e la determinazione della pena, il ricorso è ai limiti dell'ammissibilità, posto che attraverso i rilievi dedotti si propone alla Corte una rivalutazione complessiva del fatto e della personalità del colpevole al fine di pervenire ad una più favorevole decisione: ma tale rivalutazione è preclusa in questa sede.

La sentenza impugnata ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, valutando positivamente il suo comportamento processuale, ma ha giudicato tali attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti in considerazione non solo dell'oggettiva gravità dei fatti accertati, ma soprattutto dell'attivo ed autorevole contributo offerto da Prisco alla loro realizzazione e tale valutazione è in questa sede incensurabile.

Né risulta che al fini della concreta determinazione della pena la sentenza impugnata non abbia utilizzato legittimamente i criteri previsti dall'art. 133 c.p., posto che ha tenuto conto, espressamente, sia della gravità dei reati accertati, desumendola dalle modalità con le quali si era esplicata la condotta, oltre che dalla gravità complessiva del danno arrecato, che della capacità a delinquere dell'imputato, negativamente caratterizzata dalla stessa reiterazione della condotta delittuosa: ne consegue che il potere discrezionale del giudice di merito è stato legittimamente esercitato e le conclusioni alle quali è pervenuto sono correttamente motivate.

+++++++++++++++++++++++++++++

CASSAZIONE

Ai componenti del consiglio di amministrazione, e quindi ai ricorrenti Bagnasco, Prisco, Valeri Manera, Von Castelberg e Di Mase, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano hanno attribuito, a titolo di dolo eventuale, una responsabilità diretta nelle distrazioni conseguenti a tutte e tre le forme di deposito contestate dall'accusa, e cioè i depositi diretti a favore di società estere, possedute attraverso le consociate estere (capo 1-A), quelli fiduciari, effettuati attraverso altre banche estere (capo 1-B) ed i fidi concessi in Italia a vani beneficiari (capo 1-C).

Gli stessi imputati erano stati ritenuti colpevoli anche del reato previsto dall'art. 216 comma 1, n. 2, della legge fallimentare, per aver esposto nelle relazioni, nei bilanci e nel rendiconto presentato ai commissari liquidatori il 20 luglio 1982 fatti non rispondenti al vero in ordine alle effettive condizioni dell'azienda (capo 1-D).

Rigetta i ricorsi di Gelli Licio, Ortolani Umberto, Bianchi Adriano, Cassella Gennaro, Ciarrapico Giuseppe, Mennini Alessandro, Pellicani Emilio, Valeri Manera Mario, Di Mase Giacomo, Prisco Giuseppe, Von Castelberg Carlo, Davoli Mario, Carboni Flavio e Mazzotta Maurizio e condanna tutti costoro, in solido, alle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende.

-----------------------------------